An erster Stelle steht die Freude an Bewegung. Denn nur so bleibst du langfristig dabei. Wenn du gerne joggen gehst, dann geh joggen. Wenn du lieber in aller Ruhe die Natur genießt, dann starte mit einem Spaziergang. Krafttraining oder Yoga sind eher deins? Kein Problem!

Durch Muskelbewegungen produzieren die Muskeln hormonähnliche Botenstoffe, sogenannte Myokine. Sie aktivieren Stoffwechsel-Prozesse in Muskeln, Leber und Gehirn. Diese Myokine können sogar bei chronischen Erkrankungen unterstützen, indem sie ein anti-entzündliches Milieu im Organismus schaffen.

Um den Stoffwechsel-Turbo in deinem Organismus zu zünden, hat die Ernährungsmedizinerin Dr. Petra Bracht gemeinsam mit ihrem Mann, dem Schmerzspezialisten Roland Liebscher-Bracht, spezielle Übungen entwickelt. Mit diesem Bewegungskonzept, das aus Dehnübungen (sogenannten Engpassdehnungen) und Faszien-Rollmassagen besteht, kannst du in selten genutzten Gelenkwinkeln trainieren und dein Bindegewebe (die Faszien) mit Nährstoffen durchfluten.

Engpässe entstehen speziell an solchen Stellen, an denen der Muskeltonus langfristig erhöht ist. Die Ursache für eine stets hohe Muskelspannung liegt meist in einem verklebten Fasziengewebe. Aufgrund angefallener Stoffwechsel-Abfälle, sogenannten Schlacken, verfilzen die Faszien. Bewegst du dich auch noch zu wenig und die Schlacken können sich so richtig festsetzen, sind Engpässe und Muskelschmerzen typische Folgen.

Mit den Faszien-Rollmassagen und den Engpassdehnungen nach Liebscher & Bracht ist es möglich, diese festen Strukturen gezielt zu lockern. Die Faszien-Rollmassagen bringen Abfallstoffe in unserem Lymphsystem (körpereigenes Reinigungssystem) in Bewegung. Über die angeregte Lymphe schleust der Organismus sie hinaus. Ernährst du dich dann rein pflanzlich, können alle Nährstoffe dorthin gelangen, wo sie dringend benötigt werden. Du möchtest spezielle Übungen und angeleitete Faszien-Rollmassagen? Dann schau unbedingt auf unserem Youtube-Kanal vorbei.

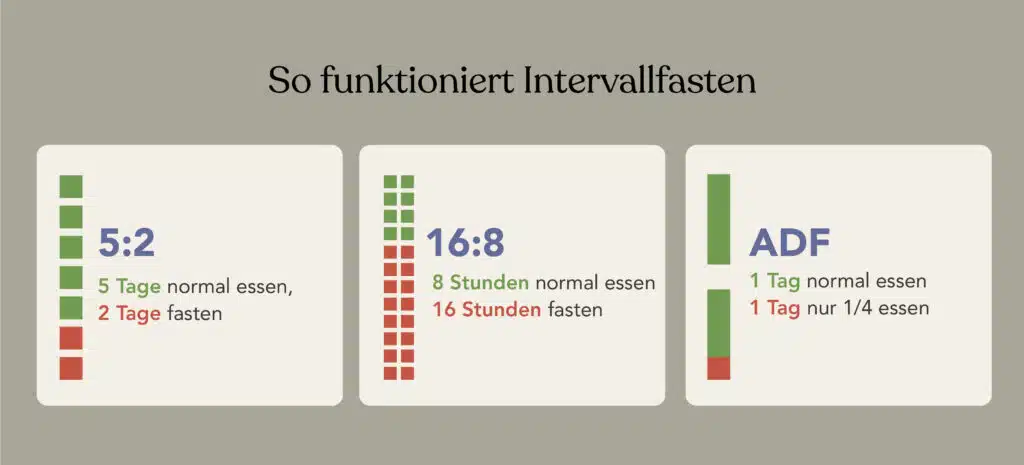

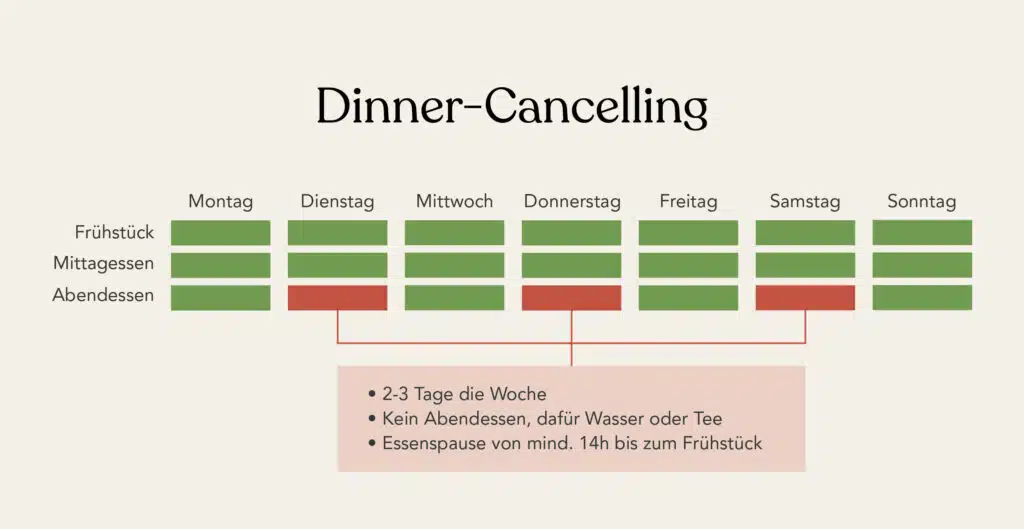

Wenn du die Zusammenhänge zwischen Intervallfasten, veganer Ernährung und Bewegung lieber noch einmal ausführlich nachlesen möchtest, findest du in Dr. Petra Brachts Bestseller-Buch „Intervallfasten. Für ein langes Leben – schlank und gesund“ alles, was du brauchst.

Darin erwartet dich ein 14-Tage-Programm, das dir mit leckeren veganen Rezepten und bebilderten Übungs-Beschreibungen den Einstieg in ein gesundes Leben so leicht wie möglich macht. Wir wünschen dir viel Erfolg und hoffen, dass dir dieser Artikel geholfen hat. In unserer Facebook-Gruppe kannst du berichten, welche Erfahrungen du beim Intervallfasten gemacht hast.