Kostenfreier Ratgeber

Unsere besten Übungen und Tipps bei Spinalkanalstenose:

Jetzt runterladenUnsere besten Übungen und Tipps bei Spinalkanalstenose

Gib deine E-Mail-Adresse an, um den Ratgeber herunterzuladen:

Spinalkanalstenose — Die Einengung des Wirbelkanals

Roland Liebscher-Bracht

Schmerzspezialist & Bestseller-Autor

![]() Geprüft von: Dr. med. Egbert Ritter

Geprüft von: Dr. med. Egbert Ritter

Kennst du das? Du stehst eine Weile, dann machen sich ziehende Schmerzen im Rücken bemerkbar, die bis in deine Beine ausstrahlen. Längere Spaziergänge sind kaum noch möglich, aber sobald du dich hinsetzt oder mit dem Oberkörper nach vorne beugst, werden die Beschwerden besser. Diese Symptome könnten auf eine Spinalkanalstenose hinweisen – eine Verengung des Spinalkanals, die besonders häufig im höheren Alter auftritt.

Roland Liebscher-Bracht

Schmerzspezialist & SPIEGEL-Bestseller-Autor

Medizinische Prüfung: Dr. med. Egbert Ritter

1. Das Thema kurz und kompakt

- Die Spinalkanalstenose beschreibt eine Verengung des Wirbelkanals, die vor allem bei Menschen über 60 Jahren auftritt. Diese Verengung kann dein Rückenmark und deine Nerven einengen.

- Symptome: Typischerweise verspürst du Rücken- und Beinschmerzen und kannst keine weiten Strecken mehr gehen. Meist bessern sich die Beschwerden beim Sitzen oder Vorbeugen des Oberkörpers.

- Häufigste Ursache: Oftmals ist es der natürliche Alterungsprozess, der zu Verschleißerscheinungen an der Wirbelsäule führt. Aber auch ein ausgeprägtes Hohlkreuz oder bestimmte Erkrankungen können eine Spinalkanalstenose verursachen.

- Behandlung: Erfolgt heute meist konservativ mit gezielten Bewegungsübungen und Physiotherapie. Mit den Liebscher & Bracht Übungen kannst du lernen, deine Wirbelsäule schonend zu mobilisieren – sprich aber unbedingt vorher mit deinem Arzt.

2. Was ist der Wirbelkanal?

Bevor wir dir erklären, was bei einer Spinalkanalstenose genau passiert, zeigen wir dir zunächst den Aufbau deiner Wirbelsäule und der Wirbel. Denn dort befindet sich der Wirbelkanal – auch Spinalkanal oder Rückenmarkskanal genannt – der für das Rückenmark eine ganz besondere Funktion hat.

Der Aufbau der Wirbelsäule

Die Wirbelsäule gleicht in ihrer Form einem doppelten S und gliedert sich in verschiedene Abschnitte:

- Halswirbelsäule (HWS): 7 freie Wirbel (frei = beweglich und über Bandscheiben verbunden) und natürliche Krümmung nach vorne (Lordose)

- Brustwirbelsäule (BWS): 12 freie Wirbel und natürliche Krümmung nach hinten (Kyphose)

- Lendenwirbelsäule (LWS): 5 freie Wirbel und natürliche Krümmung nach vorne (Lordose)

- Kreuzbein: 5 miteinander verschmolzene Wirbel

- Steißbein: 3 bis 5 miteinander verschmolzene Wirbel

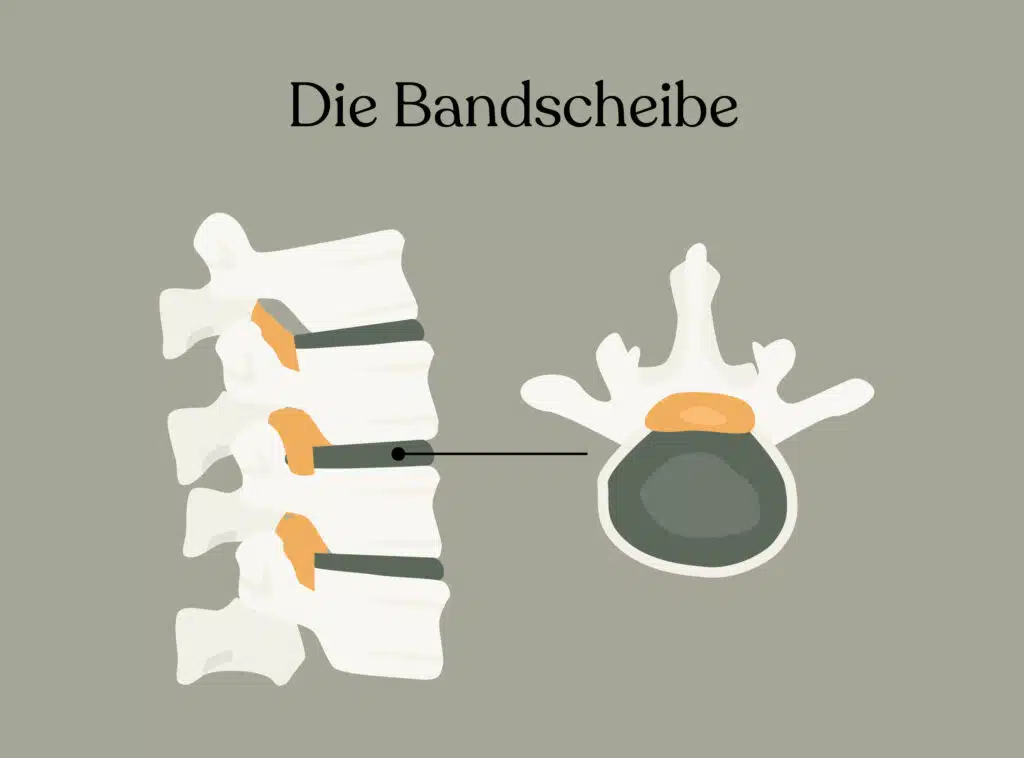

Die Bandscheiben

Zwischen den einzelnen Wirbelkörpern deiner Wirbelsäule befinden sich 23 Bandscheiben. Sie sind fest mit der Knochenhaut des darüber und darunter liegenden Wirbels verwachsen, damit sie nicht verrutschen können.

Deine Bandscheiben bestehen aus einem äußeren Ring aus Faserknorpel und einem weichen Kern – ähnlich wie ein Gelkissen. So können sie Stöße abfangen und deine Wirbelsäule schonen. Da sie nicht durchblutet sind, brauchst du regelmäßige Bewegung, damit sie sich mit Nährstoffen versorgen können.

Stell dir dafür einen Schwamm vor: Wenn du ihn zusammendrückst, gibst du Flüssigkeit ab. Genauso passiert es bei deinen Bandscheiben – sie geben Abfallstoffe ab, wenn du sie durch Bewegung komprimierst. Lässt du den Druck wieder nach, können sie sich wie ein Schwamm mit frischen Nährstoffen vollsaugen.

Damit dieser Prozess optimal funktioniert, solltest du dich möglichst vielseitig bewegen. Krümme und drehe deinen Rumpf in verschiedene Richtungen. Je abwechslungsreicher deine Bewegungen sind, desto besser können sich deine Bandscheiben mit Nährstoffen versorgen.

Unsere besten Übungen und Tipps bei Spinalkanalstenose

Lade dir jetzt unseren kostenfreien PDF-Ratgeber bei Spinalkanalstenose runter und starte direkt mit unseren besten Übungen für ein schmerzfreies Leben!

Gib deine E-Mail-Adresse im Formular an, um dir den Ratgeber herunterzuladen:

Der Spinalkanal und das Rückenmark

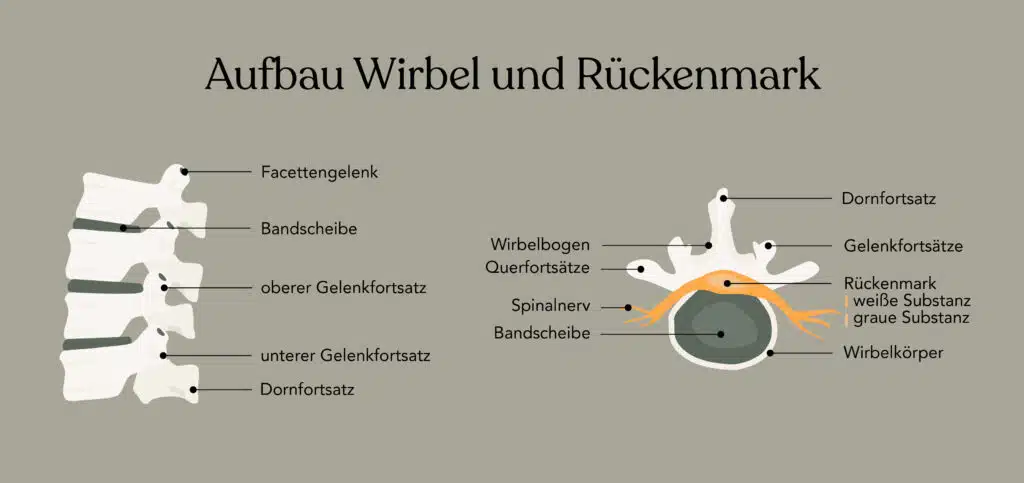

Betrachtest du einen freien Wirbel genauer, erkennst du seinen einzigartigen Aufbau: Er besteht aus einem knöchernen Wirbelkörper und den Wirbelbögen. Dazu kommen verschiedene Fortsätze:

- Wenn du deinen Rücken im Spiegel betrachtest, kannst du den Dornfortsatz als kleine Erhebung erkennen.

- An den 2 Querfortsätzen setzen deine Muskeln und Bänder an.

- Jeder Wirbel hat 4 Gelenkfortsätze – 2 oben und 2 unten. Diese verbinden sich mit den benachbarten Wirbeln zu den sogenannten Wirbelgelenken (Facettengelenken).

Besonders ist der Aufbau der Wirbelbögen: Sie formen an jedem deiner Wirbel ein Loch – das Wirbelloch. Alle diese Wirbellöcher ergeben zusammen deinen Wirbelkanal. Dieser hat eine lebenswichtige Aufgabe: Er schützt dein Rückenmark, das zusammen mit deinem Gehirn dein zentrales Nervensystem bildet.

Über das Rückenmark läuft die gesamte Kommunikation zwischen deinem Körper und deinem Gehirn – in beide Richtungen. So können Informationen von deinem Körper zum Gehirn gelangen und umgekehrt sendet dein Gehirn auch Signale an deinen Körper.

An deinem Rückenmark findest du vordere und hintere Nervenwurzeln. Diese vereinen sich zu Spinalnerven, die paarweise zwischen deinen Wirbeln verlaufen. Die Spinalnerven gehören zu deinem peripheren Nervensystem – also dem Teil außerhalb von Schädel und Wirbelkanal. Sie enthalten:

- Die afferenten Fasern sind wie Einbahnstraßen zum Gehirn: Sie leiten Informationen von deinen Sinnesorganen zum zentralen Nervensystem.

- Die efferenten Fasern funktionieren in die andere Richtung: Sie senden Signale vom zentralen Nervensystem zu deinen Gliedmaßen und Organen.

Dein Rückenmark selbst besteht aus weißer und grauer Substanz und wird von 2 Häuten geschützt, einer harten äußeren und einer weichen inneren Rückenmarkshaut. In der grauen Substanz befinden sich die Nervenzellkörper, während die weiße Substanz aus Nervenfasern besteht. Diese Leitungsbahnen transportieren unter anderem Informationen von deinen Nerven, Muskeln und Sinneszellen.

Interessant ist auch: Dein Rückenmark endet bereits etwa auf Höhe deines 1. oder 2. Lendenwirbels. Von dort verlaufen die Spinalnervenwurzeln wie ein Pferdeschweif (Cauda equina) bis zum Ende deiner Wirbelsäule.

3. Spinalkanalstenose: Was steckt hinter diesem Krankheitsbild

Dein Rückenmark ist sehr empfindlich – deshalb verläuft es gut geschützt in deinem Spinalkanal. Manchmal kann sich dieser Kanal jedoch verengen. Mediziner sprechen dann von einer Spinalkanalstenose. Diese Verengung gehört zu den degenerativen Erkrankungen, also zu Erkrankungen, die mit dem Verschleiß deiner Wirbelsäule zusammenhängen.

Verschiedene andere Verschleißerkrankungen können eine solche Stenose auslösen oder verstärken:

- Bandscheibenprotrusion: Deine Bandscheibe wölbt sich zwischen 2 Wirbelkörpern in den Wirbelkanal vor. Oft sind dabei schon Risse in der Bandscheibe entstanden.

- Bandscheibenvorfall: Deine Bandscheibe wird immer schmaler und wölbt sich weiter vor, bis ihr Kern in den Spinalkanal austritt.

All diese Erkrankungen haben etwas gemeinsam: Der verengte Raum führt dazu, dass dein Rückenmark und deine Spinalnerven eingeengt werden. Dies gilt als Hauptgrund für die Schmerzen, die mit einer Spinalkanalstenose einhergehen.

Eine solche Verengung kann in allen Abschnitten deiner Wirbelsäule auftreten – in der Hals-, Brust- oder Lendenwirbelsäule. Am häufigsten ist die Lendenwirbelsäule betroffen. Diese lumbale Spinalkanalstenose ist die häufigste degenerative Wirbelsäulenerkrankung bei Menschen ab etwa 60 Jahren.1)

4. Symptome einer Spinalkanalstenose

Ärzte entdecken eine Spinalkanalstenose bei älteren Menschen oft zufällig in bildgebenden Untersuchungen. In vielen dieser Fälle verursacht die Verengung des Wirbelkanals gar keine Beschwerden.

Wenn die Spinalkanalstenose jedoch Symptome verursacht, können diese sehr vielfältig sein:

- Du spürst möglicherweise Schmerzen im Gesäß und Rücken, besonders in der Lendenwirbelsäule.

- Das Gehen fällt dir schwerer und du kannst nur noch kürzere Strecken zurücklegen.

- Die Schmerzen können in deine Beine ausstrahlen, meist nur auf einer Seite.

- Deine Beweglichkeit im unteren Rücken ist eingeschränkt.

- Die Muskeln im Bereich der Lendenwirbelsäule fühlen sich verspannt an.

- In deinen Beinen spürst du eventuell Schwäche, Kribbeln, Brennen, Kälte oder Taubheit.

- Du entwickelst möglicherweise ein schmerzbedingtes Hinken.

Liegt die Stenose in deiner Halswirbelsäule, können zusätzlich folgende Beschwerden auftreten:

- Nackenschmerzen

- Einschränkungen bei Alltagsbewegungen wie Schreiben oder Knöpfen

- Gefühlsstörungen in Armen und Händen

Ein typisches Merkmal der Spinalkanalstenose: Deine Beschwerden bessern sich oft beim Sitzen oder wenn du deinen Oberkörper nach vorne beugst, zum Beispiel beim Fahrradfahren oder Bergaufgehen.

Besondere Aufmerksamkeit ist bei folgenden schweren Symptomen geboten:

- Probleme beim Wasserlassen oder Stuhlgang

- Erektionsstörungen

- Lähmungserscheinungen oder Kribbeln in beiden Beinen

Wichtig: Wenn du diese schweren Symptome bemerkst, solltest du umgehend einen Arzt aufsuchen!

Unsere besten Übungen und Tipps bei Spinalkanalstenose

Lade dir jetzt unseren kostenfreien PDF-Ratgeber bei Spinalkanalstenose runter und starte direkt mit unseren besten Übungen für ein schmerzfreies Leben!

Gib deine E-Mail-Adresse im Formular an, um dir den Ratgeber herunterzuladen:

5. Die Ursachen einer Wirbelkanalverengung

Neben den bereits erwähnten Verschleißerkrankungen können auch diese Faktoren zu einer Spinalstenose führen:

- Ein sich verstärkendes Hohlkreuz (Hyperlordose)

- Veränderungen deines Hormonsystems

- Bestimmte Knochenerkrankungen wie Morbus Paget 2)

- Eine vorherige Operation an deiner Wirbelsäule

- Tumore

Grundsätzlich unterscheiden Ärzte zwischen 2 Arten der Spinalkanalstenose: Du kannst sie entweder von Geburt an haben (angeborene/idiopathische Form) oder sie entwickelt sich im Laufe deines Lebens (erworbene Form).3) Die angeborene Variante ist selten und tritt oft zusammen mit Fehlbildungen wie Hohlkreuz oder Skoliose auf.

Am häufigsten entsteht eine Spinalkanalstenose durch den natürlichen Alterungsprozess. Das zeigt sich eindrucksvoll in den Zahlen: Bei etwa 90 Prozent der 50-Jährigen sind in bildgebenden Verfahren wie dem MRT bereits Abnutzungserscheinungen an den Bandscheiben zu sehen.4)

Durch den Verschleiß werden deine Bandscheiben flacher. Das kann deine Wirbelkörper stärker belasten, wodurch sich knöcherne Anbauten (Osteophyten) bilden. Zudem können Gleitwirbel oder Wirbelgelenkarthrose auftreten. Solche Veränderungen führen möglicherweise zu einer Verdickung der Wirbelbänder und einer instabilen Wirbelsäule – was unter bestimmten Umständen den Wirbelkanal verengen kann.

Besonders interessant: Lange Zeit dachten Ärzte, dass die Schmerzen bei einer Spinalkanalstenose entstehen, weil dein Rückenmark und deine Nerven im verengten Wirbelkanal zusammengedrückt und schlechter durchblutet werden. Neuere Studien zeigen jedoch:

- Das mechanische Zusammendrücken einer Nervenwurzel muss nicht automatisch Schmerzen verursachen.

- Viele Menschen haben trotz sichtbarer Veränderungen im MRT gar keine Beschwerden.

Schmerzentstehung durch Muskeln und Faszien

Schmerzen können auch durch zu hohe Spannungen in Muskeln und Faszien entstehen.

- In deinem Körper durchziehen und umhüllen feine Faszienfäden jeden einzelnen Muskel. Diese Faszien sind elastisch und passen sich deinen Bewegungen an. Kleine Bindegewebszellen, die Fibroblasten, weben dabei ständig neue Fäden und orientieren sich dabei an deinen Bewegungsmustern.

- Wenn du zu viel sitzt oder dich einseitig bewegst, fehlen deinen Fibroblasten wichtige Bewegungsimpulse. Deine Muskeln bleiben dann oft lange in verkürzter Position. Dadurch werden deine Faszien steif und unnachgiebig, weil du sie nicht mehr in ihre volle Länge dehnst. Das kann zu Verdickungen und Verklebungen führen.

- Gewebe-Veränderungen in der Rückenfaszie korrelieren laut Studien mit Rückenschmerzen.5)

Roland Liebscher-Bracht erklärt alle Zusammenhänge im Video noch einmal ausführlich.

- Durch den Bewegungsmangel bekommen deine Bandscheiben zu wenig Nährstoffe – sie „verhungern“ regelrecht, weil sie nicht ausreichend be- und entlastet werden. Die hohen muskulär-faszialen Spannungen belasten auch deine Bänder: Dein Körper reagiert darauf, indem er die Bänder verdickt, um deine Wirbelsäule und einzelne Wirbelsegmente zu stabilisieren.

Je nachdem, wo die Verkürzungen und die zu hohen Spannungen am stärksten ausgeprägt sind, können sie die Abschnitte der Wirbelsäule unterschiedlich belasten. Daher ist es möglich, dass eine Spinalkanalstenose überall entlang der Wirbelsäule auftritt.

Unsere besten Übungen und Tipps bei Spinalkanalstenose

Lade dir jetzt unseren kostenfreien PDF-Ratgeber bei Spinalkanalstenose runter und starte direkt mit unseren besten Übungen für ein schmerzfreies Leben!

Gib deine E-Mail-Adresse im Formular an, um dir den Ratgeber herunterzuladen:

6. Diagnose

Zur Diagnostik fertigt dein Arzt bei der Untersuchung in der Regel ein MRT- sowie ein Röntgenbild an. Diese bildgebenden Verfahren zeigen die genaue Position und das Ausmaß der Verengung. Zusammen mit deiner Krankengeschichte (Anamnese) und dem Vorliegen der typischen Symptome kann so eine Diagnose gestellt werden. Aber: Nicht jede im MRT sichtbare Verengung muss Beschwerden verursachen. Viele Menschen, besonders im höheren Alter, haben eine Spinalkanalstenose, ohne es zu wissen.

Je nach Ausprägung deiner Beschwerden und der Diagnose entscheidet dein Arzt über den weiteren Verlauf der Behandlung und die geeigneten Therapiemaßnahmen.

Experten-Tipp von Roland Liebscher-Bracht: Bring zu deinem Arztbesuch am besten ein Schmerztagebuch mit. Notiere dir, wann die Beschwerden auftreten, was sie verschlimmert und was sie verbessert. Das hilft deinem Arzt bei der Diagnose.

7. Behandlungsmöglichkeiten bei einer Spinalkanalstenose

Liebscher & Bracht-Methode

Unser Ansatz adressiert muskulär-fasziale Spannungen und Verhärtungen im Gewebe. Zu einem gewissen Anteil kannst du mit einer Entspannung der Muskeln und Faszien häufig deine Beschwerden lindern.

Unser Ansatz besteht aus 3 Bestandteilen: Liebscher & Bracht Übungen®, Faszien-Rollmassagen und Osteopressur.

Besprich aber bitte vorher mit einer Ärztin oder einem Arzt, ob sich die Übungen in deinem Fall von Spinalkanalstenose eignen. Sobald du grünes Licht bekommst, kann es direkt losgehen!

Unsere Übungen helfen dir dabei, einseitige Bewegungsmuster deines Alltags auszugleichen. Dein Bindegewebe wird dadurch flexibler – und du beweglicher.

- Liebscher & Bracht Übungen®: Du dehnst dich bei unseren Übungen aktiv in den Schmerz hinein und hältst jede Position etwa 2 Minuten. So setzt du die nötigen Veränderungsreize für deine Muskeln und Faszien und gibst ihnen genügend Zeit, nachzugeben. Achte darauf, deinen persönlichen Wohlfühlschmerz nicht zu übersteigen. Bleibe dran und übe möglichst 6 Tage die Woche.

- Faszien-Rollmassage: Beim Rollen mit der Faszien-Rolle drückst du das Fasziengewebe sozusagen aus, sodass es sich anschließend wieder mit frischer, nährstoffreicher Flüssigkeit vollsaugen kann. Dadurch können sich Verklebungen lösen und die Faszienschichten gleiten besser. Um diesen Effekt zu maximieren, solltest du sehr langsam rollen, dabei konstanten, starken Druck ausüben und immer in eine Richtung arbeiten – am besten in Richtung des Herzens.

- Osteopressur: Mit unserem extra hierfür entwickelten Drücker drückst du für etwa 2 Minuten auf klar definierte Schmerz-Punkte. Diese Punkte liegen direkt an der Knochenhaut. Mit gezieltem Druck kannst du hier für eine Schmerzlinderung sorgen. Achte darauf, dass du beim Drücken keine starken Schmerzen und inneren Widerstand auslöst. Du solltest stets ruhig atmen können. Lässt die Empfindlichkeit nach, kannst du den Druck intensivieren.

Bei anhaltenden Schmerzen wendest du dich am besten an unsere Zertifizierten Liebscher & Bracht Therapeuten in deiner Nähe. Mit der Osteopressur können sie dir helfen und dich zu den richtigen Übungen beraten.

Unsere besten Übungen und Tipps für richtiges Faszienrollen

Lade dir jetzt unseren kostenfreien PDF-Ratgeber für richtiges Faszienrollen runter und starte direkt mit unseren besten Übungen für ein schmerzfreies Leben!

Gib deine E-Mail-Adresse im Formular an, um dir den Ratgeber herunterzuladen:

Therapien bei Spinalstenose

Heute musst du bei einer Spinalkanalstenose nur noch selten mit einer Operation rechnen. Dein Arzt wird zunächst konservative Therapiemethoden empfehlen. Erst wenn diese Behandlungsmöglichkeiten über längere Zeit nicht den gewünschten Erfolg bringen und deine Beschwerden weiter bestehen, kann eine Operation in Frage kommen. Trotzdem bleibt die Wirbelkanalverengung der häufigste Grund, warum Menschen im höheren Alter an der Wirbelsäule operiert werden.6)7)

Konservative Behandlungsmöglichkeiten

Es gibt viele Behandlungsmöglichkeiten, die dir bei einer Spinalstenose helfen können. Von Medikamenten über Physiotherapie bis hin zu Wärmebehandlung, Wirbelsäuleninjektionen oder Elektrotherapie zur Muskelentspannung:8)

- Physiotherapie oder Krankengymnastik zielen häufig darauf ab, gegen eine zu starke Lordose des Betroffenen vorzugehen.9) Bei einer solchen physiotherapeutischen Behandlung solltest du darauf achten, dass du nicht nur deinen Rücken kräftigst. Wir empfehlen vor allem, die muskulär-faszialen Spannungen herunterzufahren. Schaue dir unsere Liebscher & Bracht Übungen® an — wir zeigen dir, wie du alle Hauptrichtungen deiner Wirbelsäule dehnst und zu hohe Spannungen auf diese Weise reduzieren kannst.

- Wärme tut dir bei deiner Spinalkanalstenose gut? Dann spricht natürlich nichts gegen eine regelmäßige Anwendung. Bedenke aber, dass sie den Schmerz meist nicht dauerhaft aufheben kann. Daher unser Vorschlag: Führe unsere Übungen mit Faszien-Rollmassage durch und entspanne dich danach bei einem warmen Bad oder mit einer Wärmflasche. Alternativ kannst du die Wärme auch vorher anwenden, beispielsweise mit einem Rotlicht.

Einnahme von schmerzstillenden Medikamenten

Viele Betroffene mit Wirbelkanalstenose greifen häufig auf Schmerzmittel zurück. Diese können in der Klinik oder Praxis sogar durch eine Injektion direkt in den Spinalkanal verabreicht werden, was vorübergehend Linderung verschaffen kann. Es gibt allerdings nur begrenzte Belege für die Wirksamkeit von Medikamenten bei einer Spinalkanalstenose.10)

© Aldona Griskeviciene | shutterstock.com (bearbeitet)

Operative Eingriffe

Für eine Operation aufgrund einer Spinalkanalstenose gibt es unterschiedliche Verfahren.

- Dekompression (mikrochirurgische Spinaldekompression): Das einengende Gewebe wird über einen kleinen Hautschnitt entfernt.

- Laminektomie: Teile deines Wirbelkörpers wie Wirbelbogen, Dornfortsätze und Gelenke werden entfernt.

- Spondylodese (Versteifung): Bei Wirbelgleiten können 2 benachbarte Wirbel mit Stäben und Schrauben verbunden werden und deine Wirbelsäule stabilisieren.

- Implantate an den Dornfortsätzen

Experten-Tipp von Roland Liebscher-Bracht: Achte zusätzlich darauf, dass deine Matratze nicht durchgelegen ist. Etwa ein Drittel unserer Lebenszeit verbringen wir im Bett und dort solltest du für die Wirbelsäule eine optimale Umgebung schaffen.

8. Übungen bei Spinalkanalstenose

Bevor du mit den Übungen beginnst, besprich unbedingt mit deinem Arzt, ob sie für deinen Fall geeignet sind!

Im Video zeigen dir Roland und Ina 3 Dehnungen, mit denen du deine Rückenmuskulatur und die Faszien rund um deine Wirbelsäule entspannen kannst, sowie eine Faszien-Rollmassage für deinen ganzen Rücken.

Noch mehr Übungen bei Spinalkanalstenose sowie eine spezielle Faszien-Rollmassage findest du in unserem kostenfreien Ratgeber gegen Spinalkanalstenose.

Die korrekte Durchführung der Übungen aus dem Video haben wir dir unten ausführlich beschrieben. Zusätzlich findest du wichtige Hinweise und Tipps, die dir bei der Durchführung helfen können. Achte darauf, die Übungen in deinem eigenen Tempo und ohne Überanstrengung durchzuführen. Höre immer auf deinen Körper und vermeide es, über den Schmerzpunkt hinauszugehen. Falls du Schmerzen oder Unwohlsein verspürst, beende die Übung und konsultiere gegebenenfalls deinen Arzt.

Übung 1: Lehne deinen Oberkörper nach hinten

1. Platziere deine Hände zunächst unten an dein Gesäß. Schiebe nun deine Leisten langsam nach vorne, während du dich mit dem Oberkörper nach hinten lehnst. Halte deinen Kopf zunächst gerade. Wenn nötig, kannst du dich an einem Tisch oder Stuhl festhalten.

2. Nun fokussiere dich darauf, die Überstreckung deiner Brustwirbelsäule zu erreichen. Schiebe dein Brustbein nach vorne und ziehe die Schulterblätter sanft zusammen. Achte darauf, dein Kinn leicht nach hinten zu ziehen. Sei vorsichtig, um keine unangenehmen Zugkräfte zu erzeugen.

3. Gehe jetzt einen Schritt weiter und überstrecke deinen Kopf, indem du ihn langsam und vorsichtig nach hinten fallen lässt. Dein Oberkörper sollte dabei einen gleichmäßigen Bogen bilden. Bewege den Kopf nur in einem angenehmen Rahmen.

4. Atme tief ein und aus und steigere deine Dehnung in jeder Ausatmung, indem du die Leisten noch weiter nach vorne schiebst.

5. Um die Dehnposition zu beenden, verlasse sie ganz langsam. Richte dich zuerst mit dem Kopf auf, gefolgt von der Brustwirbelsäule und zum Schluss der Lendenwirbelsäule. Bewege dich achtsam und kontrolliert.

6. Jetzt nimmst du die entgegengesetzte Haltung ein: Mache ein Hohlkreuz und beuge dich nach vorne. Lasse deine Hände an deinen Oberschenkeln entlang nach unten gleiten, während du das Hohlkreuz so lange wie möglich beibehältst. Wenn das nicht mehr geht, lasse deine Wirbelsäule zunehmend runder werden und ziehe deinen Kopf vorsichtig nach vorne und unten. Du kannst eine Hand an den Hinterkopf legen und dein Kinn sanft in Richtung Brustbein drücken, um die Dehnung zu intensivieren.

7. Richte dich nun langsam und kontrolliert wieder auf und löse die Dehnung.

Übung 2: Beuge dich zur Seite

1. Strecke deinen rechten Arm nach oben und beuge ihn nach links über deinen Kopf. Schiebe dabei deine rechte Hüfte so weit wie möglich nach rechts. Beuge gleichzeitig deinen Oberkörper nach links und gleite mit deiner linken Hand dein linkes Bein nach unten. Achte darauf, dass dein Oberkörper nicht nach vorne oder hinten fällt. beibehält.

2. Neige als Nächstes deinen Kopf zur Seite. Wichtig ist, dass du ihn gerade lässt und nach vorne schaust, sonst verdrehst du deine Halswirbelsäule. Sowohl dein Kopf als auch dein Arm ziehen jetzt nach links.

3. Hast du die endgültige Position erreicht, atme tief ein und aus und steigere deine Dehnung bei jeder Ausatmung. Richte deinen Oberkörper anschließend langsam auf.

4. Im Anschluss dehnst du die andere Seite, beginnend mit dem linken Arm, den du über deinen Kopf nach rechts streckst. Halte dich dabei an die oben beschriebene Abfolge.

Übung 3: Drehe dich seitlich nach hinten

1. Strecke zunächst deine Arme horizontal zur Seite aus. Bleibe mit der Hüfte gerade stehen und drehe deinen Bauchnabel nach links. Versuche nur, den unteren Abschnitt deiner Wirbelsäule zu drehen und den Rest deines Körpers gerade zu lassen.

Das Gleiche machst du mit deinem Brustbein. Bleibe im Becken gerade, während du es nach links schiebst.

2. Jetzt nimmst du beide Arme so weit nach links, wie du kannst. Beuge deinen rechten Arm, sodass du sie parallel hältst.

3. Zum Schluss drehst du deinen Kopf ebenfalls immer weiter nach links und schaust mit deinen Augen in die gleiche Richtung. Verstärke die Dehnung in jeder Ausatmung, während du tief ein- und ausatmest.

4. Anschließend kommst du langsam zurück nach vorne und führst die gleichen Schritte nach rechts aus.

5. Sobald du damit fertig bist, richtest du deinen Oberkörper wieder nach vorne aus und lässt deine Arme locker hängen.

Faszien-Rollmassage für deine gesamte Wirbelsäule

Zum Abschluss haben wir eine Faszien-Rollmassage für dich, mit der du deinen ganzen Rücken abrollst. Für die Durchführung empfehlen wir dir unsere Medi-Rolle. Mit ihr schonst du die Dornfortsätze an deiner Wirbelsäule, da sie eine umlaufende Rille mit Flankenintensivierung hat. Gleichzeitig sorgt sie durch ihr härteres Material im Innern dafür, dass sich deine Zwischenzellflüssigkeit verschiebt und wieder frei zirkulieren kann.

Wichtig ist, dass du nicht hin und her rollst, sondern lediglich in eine Richtung (von unten nach oben, immer in Richtung Herz). Du kannst deinen Rücken aber natürlich mehrfach hintereinander ausrollen.

1. Setze dich jetzt so auf die Rolle, dass sie auf der Höhe deines Steißbeins liegt. Rolle nun langsam nach oben. Dabei solltest du möglichst viel Gewicht auf die Rolle bringen. Achte darauf, dass du dich nicht einfach von der Rolle fallen lässt, wenn du an den Schultern ankommst.

Du hast nun deine Lenden- und Brustwirbelsäule gründlich abgerollt.

2. Um deine ganze Wirbelsäule zu versorgen, fehlt nur noch die Halswirbelsäule. Setze dich dafür aufrecht hin, nimm die Medi-Rolle in beide Hände und rolle über deinen Hals langsam nach unten. Beginne an der Stelle, an der dein Schädelknochen spürbar endet. Bringe beim Rollen möglichst viel Kraft auf und bewege dich so weit es geht in Richtung Schulterblätter.

Über diesen Artikel

Medizinische Prüfung:

Dr. med. Egbert Ritter

Facharzt für Unfallchirurgie & Eh. Oberarzt in Salzburg

Therapeuten-Review:

Bernd Huber

Zertifizierter Liebscher & Bracht- Therapeut

Veröffentlicht am: 14.02.2024 | Letzte Aktualisierung: 13.03.2025

Autor:

Roland Liebscher Bracht

Schmerzspezialist und Spiegel-Bestseller Autor

Medizinische Prüfung:

Dr. med. Egbert Ritter

Facharzt für Unfallchirurgie & Eh. Oberarzt in Salzburg

Therapeuten-Review:

Bernd Huber

Zertifizierter Liebscher & Bracht- Therapeut

Veröffentlicht am: 14.02.2024

Letzte Aktualisierung: 13.03.2025

Quellen & Studien

- ↑1,↑2,↑6 Arabmotlagh, M.; Sellei, R.M.; Vinas-Rios, J.M.; Rauschmann, M.: Klassifikation und Diagnostik der lumbalen Spinalkanalstenose. In: Der Orthopäde 48 (2019), S. 816-823.

- ↑3,↑9 Gangl, M.: Spezifischer Kreuzschmerz — die erste Leitlinie. In: Manuelle Medizin 58 (2020), S. 46-52.

- ↑4 Benditz, A.; Grifka, J.: Lumbale Spinalkanalstenose. Von der Diagnose bis zur richtigen Therapie. In: Der Orthopäde 48 (2019), S. 179-192.

- ↑5 Langevin HM, Stevens-Tuttle D, Fox JR, Badger GJ, Bouffard NA, et al. Ultrasound evidence of altered lumbar connective tissue structure in human subjects with chronic low back pain. BMC Musculoskelet Disord. 2009;10:151.

- ↑7 Deyo RA. Treatment of lumbar spinal stenosis: a balancing act. Spine J 2010;10:625-7.

- ↑8 Lurie, J., & Tomkins-Lane, C. (2016). Management of lumbar spinal stenosis. BMJ (Clinical research ed.), 352, h6234. https://doi.org/10.1136/bmj.h6234

- ↑10 Schneider M, Ammendolia C, Murphy D, et al. Comparison of non-surgical treatment methods for patients with lumbar spinal stenosis: protocol for a randomized controlled trial. Chiropr Man Ther 2014;22:19.

Die besten Übungen und Tipps bei Spinalkanalstenose

Jetzt herunterladen und direkt mit den Übungen starten ⬇️⬇️⬇️

Gib deine E-Mail-Adresse an, um den Ratgeber herunterzuladen:

9. FAQ – Häufig gestellte Fragen zu Spinalkanalstenose

Die häufigsten Symptome sind Rücken- und Gesäßschmerzen sowie Schmerzen, die in die Beine ausstrahlen können. Charakteristisch sind auch eine verkürzte Gehstrecke durch Beinschmerzen, verminderte Beweglichkeit sowie Gefühlsstörungen wie Kribbeln oder Taubheitsgefühle in den Beinen, wobei sich die Beschwerden typischerweise beim Sitzen oder Vorbeugen des Oberkörpers bessern.

Die erste Behandlungsoption sind in der Regel konservative Maßnahmen wie gezielte Bewegungsübungen, Physiotherapie und bei Bedarf schmerzlindernde Medikamente. Mit den Liebscher & Bracht Übungen kannst du lernen, deine Wirbelsäule schonend zu mobilisieren und muskuläre Verspannungen zu lösen – sprich aber unbedingt vorher mit deinem Arzt, ob die Übungen für dich geeignet sind.

Die modernen Behandlungsansätze setzen verstärkt auf eine Kombination aus gezieltem Bewegungstraining und individuell angepassten Therapiemaßnahmen. Wenn konservative Behandlungen nicht ausreichen, können minimalinvasive chirurgische Eingriffe in Betracht gezogen werden, bei denen der verengte Wirbelkanal erweitert wird.

Eine Spinalkanalstenose muss nicht automatisch zu Beschwerden führen – viele Menschen haben trotz der Verengung keine Symptome. Bei auftretenden Beschwerden gibt es heute gute Behandlungsmöglichkeiten, allerdings solltest du bei Symptomen wie Lähmungserscheinungen oder Störungen von Blase und Darm umgehend einen Arzt aufsuchen.